終活、何から始める?元気なうちに知っておきたい準備リスト10選|残される家族に”ありがとう”を伝える方法

「終活って言葉は聞くけど、何から手をつけていいかわからない…」

「家族に迷惑はかけたくない。でも、縁起でもない話を切り出すのは気が引ける…」

人生のエンディングについて考え始めたとき、漠然とした不安や戸惑いを抱えていませんか。やるべきことが多いように感じて、つい後回しにしてしまうその気持ち、とてもよくわかります。

しかし、終活は「お別れの準備」だけではありません。これからの人生をより自分らしく、豊かに生きるための「人生の棚卸し」でもあるのです。

この記事では、終活アドバイザーとしての知見や、多くの方が実践してきた具体的な方法に基づき、元気なうちだからこそ始めたい終活のステップを網羅的に解説します。[1]

この記事を読めば、なぜ今、終活が必要なのかという理由がわかり、あなたに合った具体的な進め方が見つかります。終活への不安を「未来への安心」に変えて、あなたとあなたの大切な家族が、心からの笑顔で過ごせる毎日を一緒に作りましょう。

まずはチェック!終活を始められない5つの理由

多くの人が「終活は大切だ」と感じながらも、なかなか第一歩を踏み出せないのには、いくつかの心理的なハードルがあります。まずは、考えられる5つの理由を見ていきましょう。原因がわかれば、きっと心が軽くなるはずです。

- まだ元気だし、自分には早いと思っている

- 何から手をつければいいのか、さっぱりわからない

- 家族にどう切り出せばいいか、きっかけがない

- 費用がどのくらいかかるのか不安

- 「死」について考えるのが怖い、縁起でもないと感じる

これらの心の壁について、一つひとつ詳しく解説していきます。

1. まだ元気だし、自分には早いと思っている

「終活」という言葉から、リタイア後の高齢者が行うイメージを持つかもしれません。しかし、実際には判断力や体力がしっかりしている元気なうち、たとえば50代から始めることで、多くのメリットがあります。[2] 万が一のときに備えられるだけでなく、自分の人生を振り返り、これからのセカンドライフをどう生きるか、前向きな計画を立てる絶好の機会になるのです。[2]

2. 何から手をつければいいのか、さっぱりわからない

終活には、片付け、財産整理、お墓の準備など、やるべきことがたくさんあります。[1] その作業量の多さに圧倒され、「何から手をつけるべきかわからない」と途方に暮れてしまう方は少なくありません。[3] しかし、すべてを一度にやろうとする必要はありません。まずは簡単な「断捨離」や、自分の気持ちを書き留める「エンディングノート」の作成など、手をつけやすいものから始めるのが成功のコツです。[3]

3. 家族にどう切り出せばいいか、きっかけがない

「自分が死んだ後の話なんて、家族が悲しむかもしれない」「どう切り出せばいいかわからない」という悩みは、非常によく聞かれます。しかし、あなたが元気なうちに意思を伝えておくことは、残される家族の精神的・物理的な負担を大きく減らすことにつながります。[2] 自分のためだけでなく、「家族への思いやり」という視点を持つと、少し話しやすくなるかもしれません。

4. 費用がどのくらいかかるのか不安

葬儀やお墓、相続の手続きなど、終活には費用がかかるイメージがあります。しかし、元気なうちから情報を集め、計画的に準備を進めることで、費用を抑えたり、自分たちの希望に合ったプランを選んだりすることが可能です。まずは情報収集から始めて、どんな選択肢があるのかを知ることが不安解消の第一歩です。

5. 「死」について考えるのが怖い、縁起でもないと感じる

自分の「死」と向き合うのは、誰にとっても簡単なことではありません。怖いと感じるのは自然な感情です。しかし、終活は決してネガティブな活動ではありません。自分の人生を肯定し、感謝とともに締めくくるための準備でもあり、残りの時間をより大切に、そして前向きに生きるための「未来志向の活動」だと捉え直してみませんか。

【年代別】私に合った終活の始め方

終活は、その人の年齢やライフステージによって考えるべきテーマが異なります。ここでは、年代ごとのポイントを解説します。自分の状況に合わせて、無理のない範囲で始めてみましょう。

50代:判断力が確かなうちに、将来のプランニングを

体力・判断力ともに充実している50代は、終活を始めるのに最適な時期です。[2] 老後の資金計画やキャリアプランの見直しとともに、保険や資産状況を一度整理してみましょう。また、親の介護が現実的になる年代でもあります。親の状況と合わせて、自分自身の将来の医療や介護に関する希望をエンディングノートに書き留め始めるのに良いタイミングです。[2]

60代:断捨離とセカンドライフの具体化を

定年退職を迎える方も多い60代は、生活が大きく変わる節目です。このタイミングで、本格的な「断捨離」に着手し、身の回りの整理を進めましょう。[2] 使っていない物を手放すことで、物理的なスペースだけでなく、心にも余裕が生まれます。[4] また、年金の受給額などを元に、セカンドライフの具体的な過ごし方を考え、人生をより楽しむための計画を立てましょう。[2]

70代以降:医療・介護・相続の意思を明確に

この年代では、医療や介護の希望をより具体的に家族へ伝えておく重要性が増します。リビングウィル(尊厳死の宣誓書)の準備や、具体的な介護サービスについて調べておくのも良いでしょう。また、相続が「争族」にならないよう、誰に何を遺したいのかを明確にし、必要であれば専門家のアドバイスを受けながら遺言書の作成を検討することをおすすめします。

【目的別】今すぐできる!終活7つのアクションリスト

年代別のポイントを押さえた上で、具体的な終活のアクションを紹介します。全てを一度に行う必要はありません。「これならできそう」と思ったものから、一つずつ挑戦してみましょう。

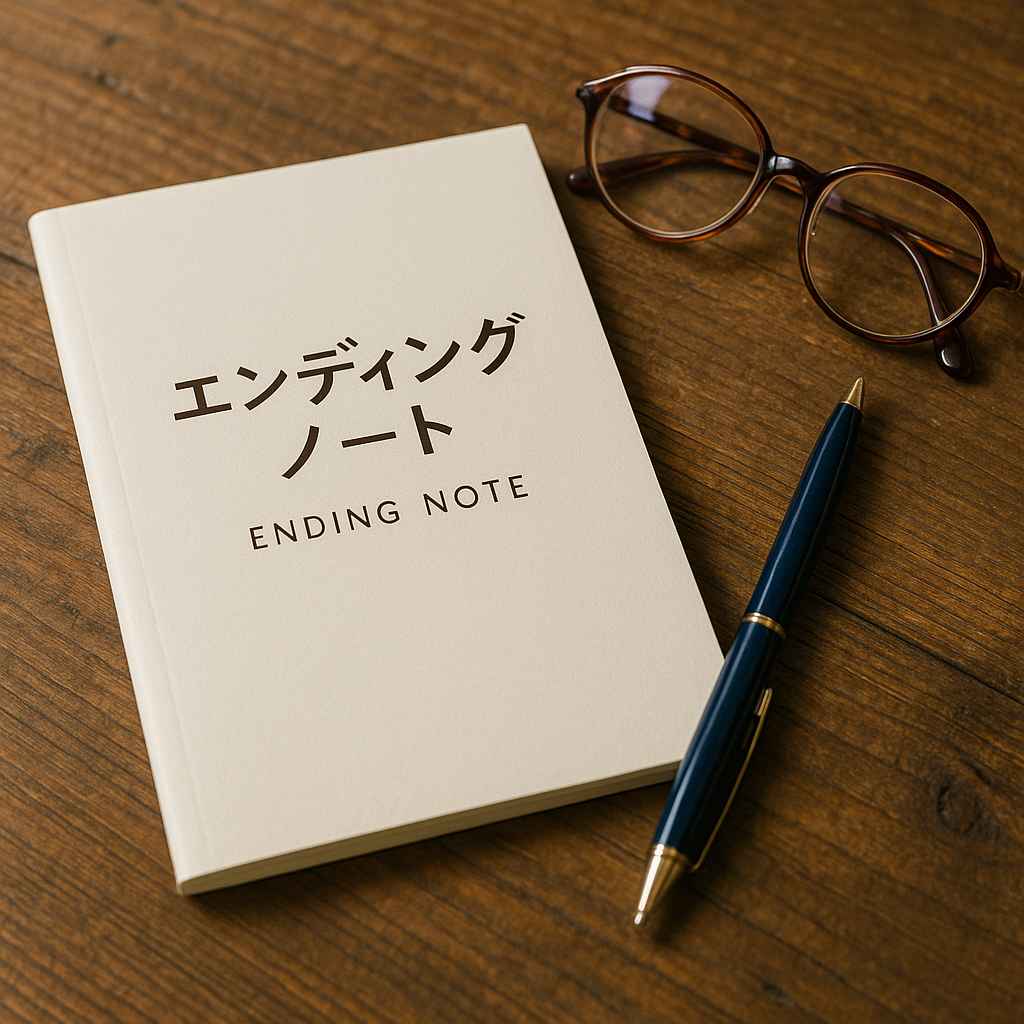

1. エンディングノートを作成する

エンディングノートは、終活の第一歩として最もおすすめです。自分の情報や希望、家族へのメッセージなどを自由に書き留めるノートで、万が一のときに家族が困らないようにする役割があります。[4] 法的な効力はありませんが、自分の気持ちを整理し、家族と情報共有するのに非常に役立ちます。[4] 市販のノートでも、普通の大学ノートでも構いません。まずは気軽に始めてみましょう。[4]

2. モノの断捨離をする

身の回りの不要なモノを整理する「断捨離」は、終活の基本です。使っていない洋服や雑貨、読まなくなった本などを整理するだけでも、家がすっきりして気持ちも軽くなります。[1][4] これは、残された家族の遺品整理の負担を減らすという、非常に大切な「思いやり」にもつながります。[1]

3. 財産リストを作成する

預貯金、不動産、有価証券、保険、クレジットカード、ローンなどの資産と負債を一覧にしてまとめる作業です。[5] どの銀行に口座があるか、どんな保険に入っているかをリスト化しておくだけで、いざという時の手続きが驚くほどスムーズになります。[5] エンディングノートにまとめておきましょう。[3]

4. デジタル遺品を整理する

スマートフォンやパソコンの中にあるデータも、今や重要な「遺品」です。各種サービスのIDとパスワード、写真データ、SNSアカウントなどをどうしてほしいか、リストアップして家族にわかるようにしておきましょう。[3] 不要なサブスクリプションサービスは解約しておくのがおすすめです。[1]

5. 医療・介護の希望を伝える

自分が延命治療を望むのか、介護が必要になったらどこで過ごしたいのかなど、自分の意思を明確にしておくことは非常に重要です。[3] この意思表示があるだけで、家族はあなたの思いを尊重でき、難しい決断を下す際の精神的な負担が大きく軽減されます。

6. 遺影の写真を準備する

お葬式で使われる遺影は、案外本人が気に入っていない写真が選ばれがちです。元気なうちに、自分らしいお気に入りの一枚を撮っておく「生存遺影」を選ぶ人が増えています。[4] プロに撮ってもらうのも良いですし、旅行先での笑顔の写真など、自分らしさが伝わるものを選んでおきましょう。

7. 友人・知人リストを作成する

自分の最期を誰に伝えてほしいか、連絡先をリストにしておくのも大切な準備です。年賀状のやりとりのある友人や、会社の同僚など、家族が把握していない人間関係を整理しておくことで、訃報の連絡がスムーズになります。[1]

やってはいけない!終活でやりがちな5つのNG行動

良かれと思っていても、進め方を間違えると家族の負担になったり、トラブルの原因になったりすることがあります。ここでは、終活の際に避けたい5つの行動を解説します。

- 一人ですべてを決め、家族に何も伝えない

良かれと思って一人で準備を進めても、その内容を家族が知らなければ意味がありません。保管場所や内容について、信頼できる家族と共有しておきましょう。 - 情報収集ばかりで、結局何もしない

本やインターネットで情報を集めるだけで満足してしまい、行動に移せないケースです。まずはエンディングノートを一冊買ってみるなど、小さなアクションを起こすことが大切です。 - 財産の把握を曖昧なままにしておく

「だいたいこれくらい」というどんぶり勘定はNGです。特に借金などのマイナスの財産は、正直に記載しておかないと、後で家族が大変な思いをすることになります。 - エンディングノートだけで満足する

エンディングノートに「〇〇に財産を遺す」と書いても、法的な効力はありません。[2] 法的な拘束力を持たせたい場合は、必ず法律で定められた形式で「遺言書」を作成する必要があります。[2] - 専門家への相談をためらう

相続や法律に関わることは、自分だけで判断すると間違いが起こりがちです。不安なことや分からないことがあれば、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家に相談するのをためらわないでください。[3]

【独自視点】終活は「未来を生きる」ためのプロジェクト

終活を「死への準備」と捉えると、どうしても暗い気持ちになりがちです。視点を変えて、これを「これからの人生を、より輝かせるための重要プロジェクト」と捉え直してみませんか。

なぜ「プロジェクト」?終活が人生の満足度を高める

企業が事業計画を立てるように、自分の人生を一つのプロジェクトとして見つめ直してみましょう。過去を振り返り(棚卸し)、現状を把握し(資産整理)、未来の計画(セカンドライフ)を立てる。このプロセスを通じて、自分が本当に大切にしたいこと、やり残したことが明確になります。それは、残りの人生の解像度を上げ、毎日をより主体的に、そして満足度高く生きるための羅針盤になるはずです。

人生の棚卸しで見つける「新しい生きがい」

断捨離やエンディングノートの作成を通じて自分の人生を振り返ると、「若い頃、本当はこんなことをしたかった」「こんな趣味に挑戦してみたかった」といった、心の奥にしまい込んでいた想いに気づくことがあります。終活は、それを実現するチャンスです。新たな学びやコミュニティへの参加など、第二の人生をスタートさせるきっかけにもなります。

「ありがとう」を伝えるコミュニケーション

終活は、これまでお世話になった人や、大切な家族へ、普段は照れくさくて言えない「ありがとう」を伝える絶好の機会です。エンディングノートにメッセージを遺すだけでなく、元気なうちに直接、感謝の気持ちを伝えてみましょう。そのコミュニケーションは、あなたと大切な人との絆をより一層深めてくれる、かけがえのない時間になるはずです。

それでも不安や孤独を感じたら

いろいろ試しても、どうしても気持ちが晴れない、相談できる相手がいない、ということは誰にでもあります。そんな時は、決して一人で抱え込まないでください。あなたの心と体の健康が、何よりも大切です。

- 専門家や相談窓口を頼る

地域の「地域包括支援センター」や、終活カウンセラー、NPO法人などが運営する相談窓口があります。専門家に話を聞いてもらうだけでも、客観的なアドバイスが得られ、心が整理されます。 - 「完璧」を手放す勇気

終活のやることリストはたくさんありますが、すべてを完璧にこなす必要はありません。[3] 今は「モノの片付けだけ」など、できることから少しずつ手をつけるだけで十分です。一番大切なのは、あなたの心に負担をかけないことです。 - あなたは一人じゃない

同じように終活について考え、悩んでいる人はたくさんいます。「おひとりさま」であっても、事前の準備で孤独死のリスクを減らしたり、死後の手続きを第三者に依頼したりすることも可能です(死後事務委任契約)。[3] 不安を感じたら、まずは信頼できる相談先を探すことから始めてみましょう。[3]

終活に関するよくある質問

ここでは、終活に関して多くの方が抱く疑問にお答えします。

Q1. エンディングノートと遺言書の違いは何ですか?

A. 一番大きな違いは「法的効力の有無」です。エンディングノートには、家族へのメッセージや希望を自由に書けますが、財産の相続などについて法的な拘束力はありません。[4] 一方、遺言書は法律で定められた方式で作成することで、あなたの最終的な意思として法的な効力を持ちます。[2] 相続トラブルを防ぎたい場合は、遺言書の作成が不可欠です。[2]

Q2. おひとりさまの終活で、特に気をつけることは何ですか?

A. 頼れる親族がいない場合、ご自身の意思表示と事前の契約がより重要になります。具体的には、認知症になった場合に備える「任意後見契約」や、亡くなった後の手続きを依頼する「死後事務委任契約」などを検討すると安心です。[3] また、ペットを飼っている場合は、その子の将来を託す「ペット信託」のような制度も選択肢になります。[3]

Q3. 葬儀やお墓の費用はどのくらいかかりますか?

A. 費用は、葬儀の形式(一般葬、家族葬、火葬式など)やお墓の種類(一般墓、納骨堂、樹木葬など)によって大きく異なります。最近では、生前に自分の希望する葬儀社と契約を結ぶ「生前契約」も可能です。[1] いくつかの選択肢の資料を取り寄せ、比較検討してみることをお勧めします。

まとめ:完璧を目指さなくて大丈夫。自分らしい未来のための一歩を踏み出そう

この記事では、終活を始められない理由から、年代別・目的別の具体的な進め方、そして終活を前向きに捉えるための新しい視点まで、幅広く解説しました。

たくさんの情報をお伝えしましたが、最初からすべてを完璧にこなそうとしなくて大丈夫です。[3] 大切なのは、「これならできそう」と思えることから、あなたのペースで無理なく始めてみることです。[1]

終活は、あなたの人生を振り返り、これからの時間をどう豊かに生きるかを考える、前向きで創造的な活動です。この準備が、残される家族への最大の思いやりとなり、何よりあなた自身の未来への不安を安心に変えてくれます。この記事が、あなたが自分らしいフィナーレに向けて、穏やかな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。出典

help

Google検索候補

Grounding を Google 検索と併用する場合は、検索候補の表示が必須です。

コメント